我国食(药)用菌药品开发现状

中国是世界上最早记载食用菌食药兼用的国家。据不完全统计,目前我国有食药用价值的大型真菌约1200种,其中可人工栽培的100多种。食(药)用菌因高蛋白、低脂肪、低热量,矿质元素和维生素含量丰富的特点,深受人们青睐。所含真菌多糖、糖肽、萜类、生物碱、氨基酸、多肽、甾醇类、鞘脂类、有机酸等有效成分,具有免疫调节、抗肿瘤、抗菌、降血脂、抗氧化、益胃健脾、保肝补肾等多种重要的药理作用,在入药和药品开发方面由来已久。东汉时期的《神农本草经》就对灵芝、茯苓、猪苓、雷丸、木耳、雚菌等菌类的 主治功效进行了详细论述;明代李时珍在《本草纲目》中记述了香蕈、马勃、茯苓、雷丸、鸡㙡、木耳、槐耳、松蕈、杉菌、天花蕈、菰蕈、土菌、雪蚕、羊肚菜及“六芝”等32种菌类,并对“六芝”的形、色、味、性能等进行了描述。

随着科学技术的不断进步,考虑到动植物药用资源的局限、低碳环保的要求和食(药)用菌自身活性成分独特、资源可持续利用等特点,使食(药)用菌医疗价值的研究得到不断深入,食(药)用菌药理作用和中成药的开发研制备受关注,并取得了较大的进展。通过对目前药典和获得批准的以食(药)用菌为主料的药品名录及其相应功效进行整理,以期为食(药)用菌药品的研究开发提供参考。

《中国药典》中食(药)用菌记载情况

随着食(药)用菌资源研究的不断深入,药用真菌的种类也在不断增加,由1974 年《中国药用真菌》初版记载的78种增加到2013年新版《中国药用真菌志》记载的630多种。戴玉成等通过查阅文献,对国内药用真菌进行了整理,将540种药用真菌归属于子囊菌门(Ascomycota)和担子菌门(Basidiomycota),共计10纲、26目、76科、199属,担子菌482种,子囊菌58种。

从1953年初版到2015年版共计10部《中国药典》,收录菌类共计11类,其中《中国药典》(2015年版)收录10类,分别是灵芝、云芝、茯苓、猪苓、冬虫夏草、雷丸、马勃、茯苓皮、僵蚕、乌灵。其中灵芝、云芝、茯苓、猪苓、冬虫夏草、雷丸、马勃、茯苓皮、僵蚕为药材或饮片,乌灵为乌灵菌粉单味制剂制成的乌灵胶囊,涉及到的食(药)用菌具体种类包括赤芝Ganoderma lucidum(Leyss. ex Fr.)Karst.、紫芝Ganoderma sinense Zhao, Xu et Zhang、多孔菌科真菌彩绒革盖菌(云芝)Coriolus versicolor(L.ex Fr.)Quel.、茯苓Poria cocos(Schw.)Wolf、猪苓Polyporus umbellatus(Pers.)Fries、冬虫夏草Ophiocordyceps sinensis (Berk.) G.H. Sung,J.M. Sung,Hywel-Jones&Spatafora、雷丸Omphalia lapidescens Schroet.、马勃 Lasiosphaera fenzlii Reich.、大马勃Calvatia gigantea(Batsch ex Pers.)Lloyd、紫色马勃 Calvatia lilacina(Mont.et Berk.)Lloyd、白僵菌Beauveria bassiana(Bals.)Vuillant、炭棒菌科炭棒菌属Xylaria sp.等12种。其简要情况见表1。

我国食(药)用菌药品开发现状

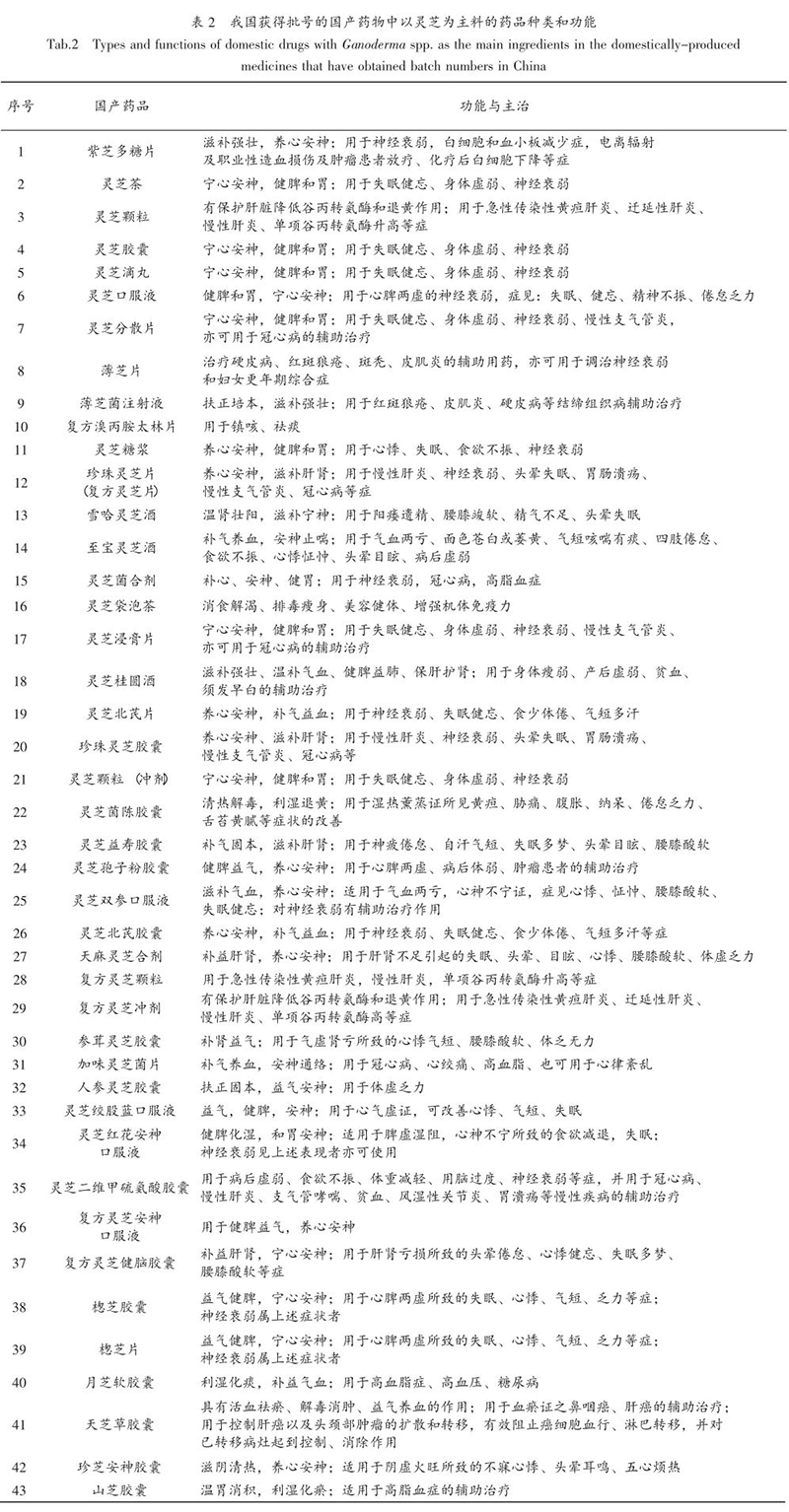

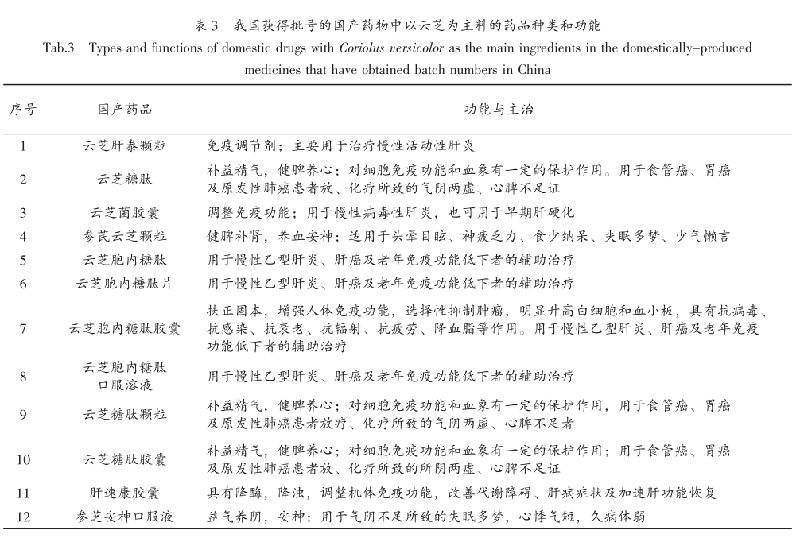

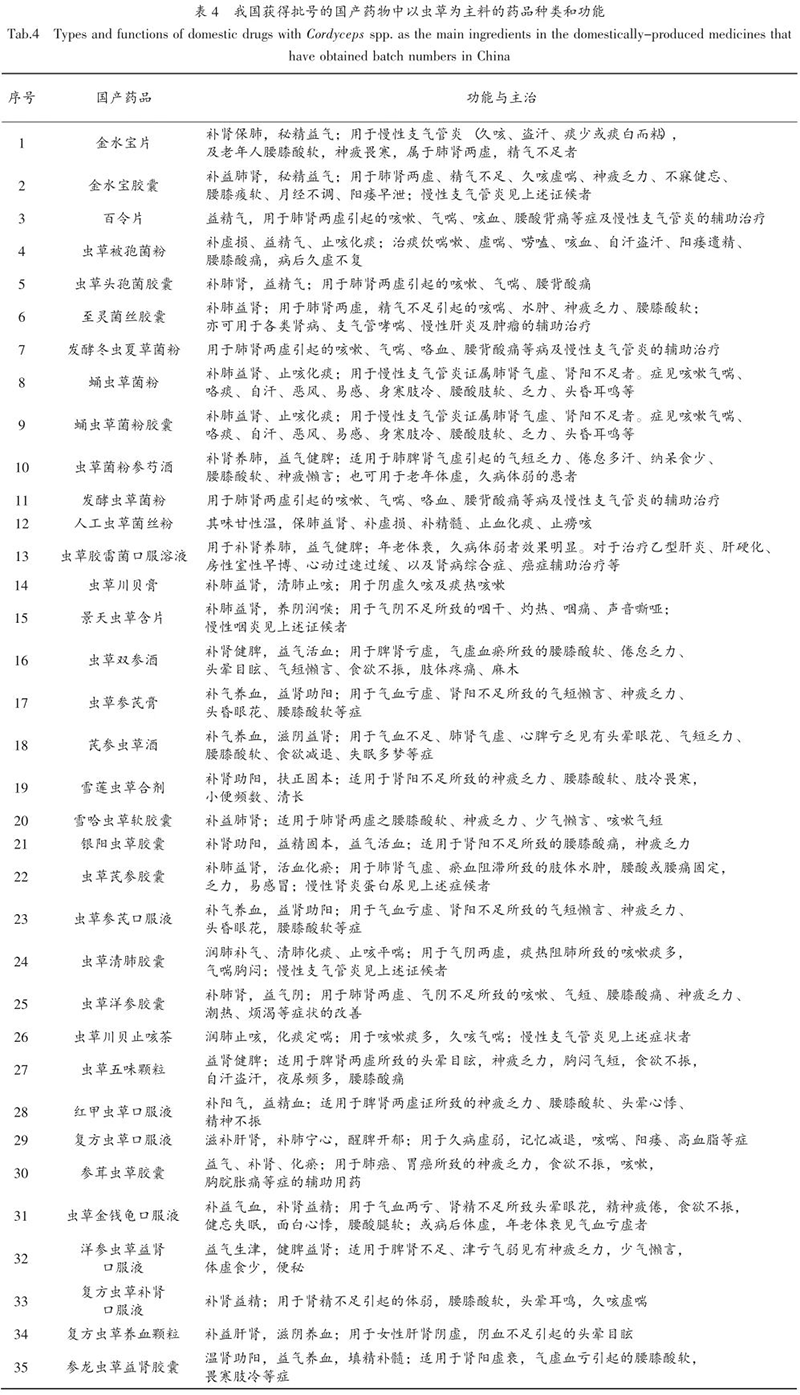

截止2020年5月25日,我国获得批号的国产药品有165890个,通过国家食品药品监督管理局网站查询,以食(药)用菌为主要原料开发的药品有670多个,占国产药品总数的4‰左右。按照不同厂家相同组方和剂型的药品作为一种药品,相同组方不同剂型的药品作为不同药品的原则,以食(药)用菌作为原材料开发的药品及其功能情况统计整理见表2~表7。

从表2-表7可知,目前共有银耳、木耳、香菇、松茸、蜜环菌、猴头菌、灰树花、茯苓、猪苓、雷丸、马勃、虫草、紫芝、云芝、灵芝、树舌、竹黄、金针菇、槐耳、乌灵菌、竹红菌、安络小皮伞、层卧孔菌、亮菌(发光假蜜环菌)等22类食(药)用菌进行了药品的开发,已开发出146种药品。从使用途径上看,以口服药品为主,共有139种;其次是注射药品,共有6种;最后一种是外用药。药品以原料药和中成药为主,可以分为2类,一类是按中医理论配伍的中成药,另一类是某种食(药)用菌菌粉或其提取物制成的药品,这类药品开发将是食(药)用菌药品开发的新方向和重点领域。从药品的剂型看,种类也很多,主要包括注射液、片剂、胶囊、颗粒、粉剂、口服液、软膏、浸膏、糖浆、酒等10种。从主要治疗功能看,主要涉及免疫调节、心血管疾病治疗、胃肠疾病治疗、肿瘤治疗、安神、补肾、补气、活血止痛、抗炎、化痰等功能。

展望:发掘食(药)用菌资源优势使药品开发潜力巨大

自然界现存菌物大约40万种,按物种估计20万种计算,其中90%以上的菌物尚未发掘。菌类入药虽然在我国已经有2000多年历史,但2015年法定入药的只有10类12种,仅开发成药品20多种,开发利用的品种相对较少;同时,我国毒蘑菇资源丰富,有435种[13],且在鹅膏肽类治疗肿瘤方面有较好的发展,但仍然处于研究阶段,未开发出相应药品。因此,有必要加强资源的基础研究,在已有形态学描述的基础上,进一步对其分类、命名、药用价值、生理生化及功能等进行系统性发掘,为更多的食(药)用菌入药奠定基础。

据报道,77%食(药)用菌药品是从栽培或野生的子实体中提取,21%左右从菌丝体中得到,另外约2%是从发酵液中获取[14]。不同于动植物药材,工厂化袋料栽培菌类子实体药材受产地影响小,对于发酵生产形式,产地影响更小,且容易实现标准化生产。此外,食(药)用菌现多为工业化生产,对生态环境破坏小,生产速度快、效率高,生产速度远快于动植物药材。

注重食(药)用菌中药特色并结合现代技术开发药品

在当前大健康产业时代,对于食 (药) 用菌药品的开发研究应该坚持以“中药学为本,西药学为用”的理念。化学、生物化学、分子生物学和细胞生物学水平上的靶标定位研究法是研制现代药物的关键,但是,多数现代药物副作用明显,且忽视不同器官、不同组织间天然存在的联系。中药则更倾向于将人体看做一个紧密、完整的生物机体,通过调理各器官和组织功能达到整体抵抗疾病的目的。一方面我们应该正视食 (药) 用菌的化合物组合,从总体上改善人体健康和生活质量的现实;另一方面我们还需借助现代技术探知单个成分在药效中的贡献。

关注特定食(药)用菌品种的药品开发

食(药)用菌多糖在免疫调节和抗肿瘤药物的开发利用上效果显著,但由于食(药)用菌多糖分子量较大,人工合成受到限制,开发药品成本非常高。有必要将研究重点逐渐转向食(药)用菌低分子量的次生代谢产物开发,通过代谢调控等手段一步步探明代谢合成途径,降低生产成本,迈向产业化。如关注灵芝三萜(灵芝)、虫草素(虫草)、咖啡酸苯乙酯(桑黄)等低分子量次生代谢产物的药品开发。研究表明,灵芝三萜不仅能够有效地抑制补体激活的经典途径调节免疫,能通过介导中性粒细胞等释放炎症因子起到抗炎作用,而且还能通过抑制肿瘤细胞增殖、诱导细胞凋亡,抗血管生成等起到抗肿瘤作用[15]。目前,有关灵芝三萜生物合成的基本代谢途径已有初步研究,相应的单体化合物纯品也已有数种[16],但进一步的药品开发还需加大投入。

扩大食(药)用菌药品研究应用范围

目前以食(药)用菌为原料开发的药品多应用于人体,少有用于畜禽、水产和植物。霍光明等[17]研究芝芪菌质对黄颡鱼生长及免疫的影响发现,在培养基中添加黄芪进行灵芝固体发酵获得的产物,对黄颡鱼的生长和非特异性免疫具有显著的促进作用。可见食(药)用菌功能活性成分对水产鱼类同样具有生理活性,且食(药)用菌药品的研制更多的是采用动物进行初试,因此对其有效性不言而喻。从长根菇(Oudemansiella radicata)等担子菌中分离得到的小奥德蘑素具有很高的抗多种植物病原真菌活性,以其为天然原料可合成对哺乳动物无毒性的嘧菌酯和醚菌酯[18],有利于打破传统农业致死性化学农药在防治病虫害方面的垄断。同时,大量食(药)用菌凝集素等活性成分还被证实具有杀虫活性[19],由其衍生的生物农药通常作用浓度非常低,价格相对便宜,是非常好的生物防治剂。

注重学科协作和学科建设

对食(药)用菌药品的开发应用需要多学科专业人才的配合,特别是菌物学、药学、药品检验学、药理学、医学等人员紧密合作。同时,还需要为学科专业人员提供大量包括形态特征、生活习性、安全评价、质量评价等方面的数据。在学科建设方面需从地方到全国建立药用真菌专业性研究团队,在高等院校设置药用真菌或与之相关的生物技术专业等,为食(药)用菌药品研发提供人才储备。

文章来源:菌物健康 作者 吴素蕊 严明 陈旭

责任编辑:王四典